Das Vorrangmodell – ein Modell, das bestimmte Dimensionen der Nachhaltigkeit priorisiert

Das Vorrangmodell ist ein zukunftsweisendes Konzept, das im Rahmen der nachhaltigen Entwicklung in Europa verankert ist. Es priorisiert bestimmte Dimensionen der Nachhaltigkeit, um eine optimierte Entwicklung zu ermöglichen. Historisch betrachtet, basiert das Modell auf den Arbeiten von Hans Carl von Carlowitz und der Brundtland-Kommission, die bereits frühzeitig die Bedeutung von Nachhaltigkeit hervorgehoben haben.

Die Nachhaltigkeit hat eine lange Tradition, die sowohl zeitlich als auch inhaltlich tief in die Vergangenheit reicht. Heute ist sie in politischen Leitlinien und internationalen Abkommen wie der Agenda 2030 der Vereinten Nationen verankert. Das Vorrangmodell konzentriert sich auf die Priorisierung von Dimensionen wie Ökologie, Ökonomie und Bildung, um eine ausgewogene und langfristige Entwicklung zu gewährleisten.

Das Modell leistet einen wichtigen Beitrag zur Optimierung zukünftiger Entwicklungen, indem es die Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt berücksichtigt. Durch die Betonung ökologischer Nachhaltigkeit und die Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit von Projekten bietet es eine solide Grundlage für nachhaltige Strategien in der EU und darüber hinaus.

Einführung in das Vorrangmodell

Das Konzept des Vorrangmodells ist tief in der Idee der nachhaltigen Entwicklung verwurzelt. Es handelt sich um einen strategischen Ansatz, der bestimmte Dimensionen der Nachhaltigkeit priorisiert, um eine ausgewogene Entwicklung zu fördern.

Definition

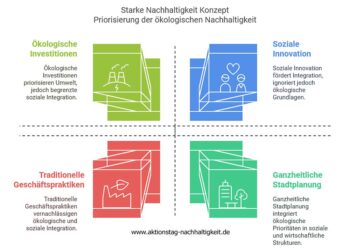

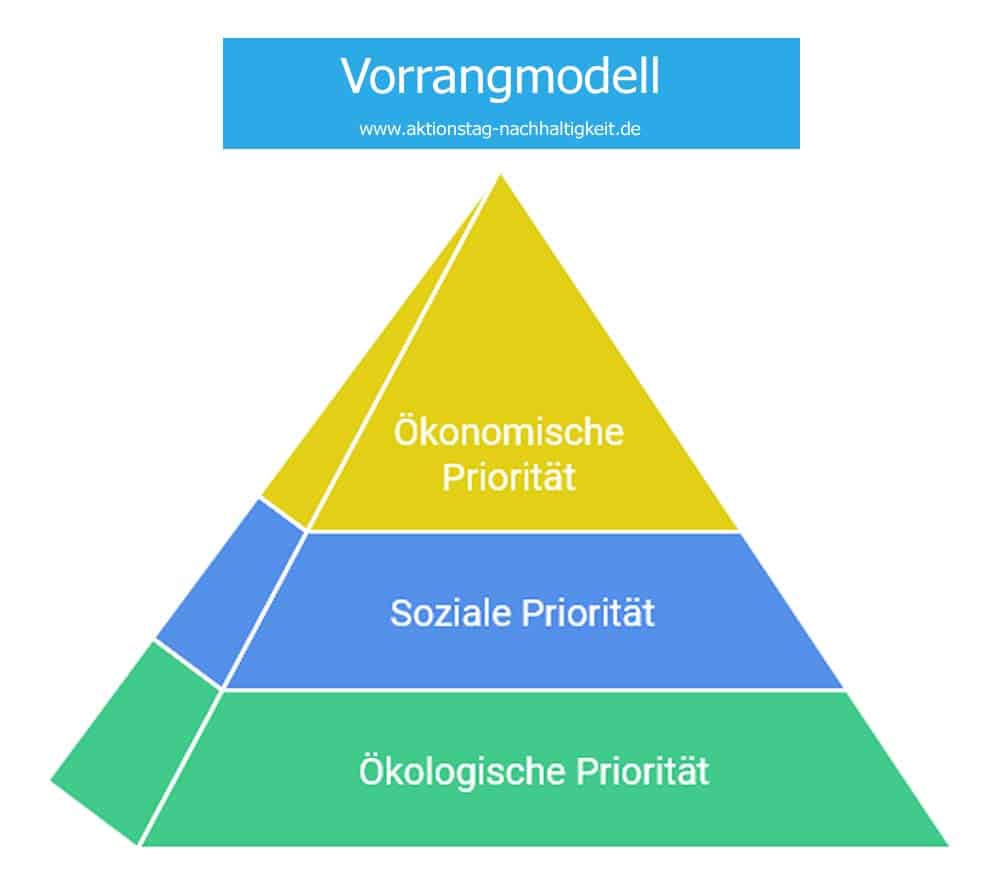

Das Vorrangmodell der Nachhaltigkeit ist ein Konzept, das eine klare Hierarchie zwischen den verschiedenen Dimensionen der Nachhaltigkeit etabliert. Im Gegensatz zu anderen Nachhaltigkeitsmodellen, die alle Dimensionen als gleichwertig betrachten, priorisiert das Vorrangmodell die ökologische Dimension vor der sozialen und ökonomischen. Dieses Modell bietet eine klare Orientierung für nachhaltige Entscheidungen und Handlungen.

Die Kernpunkte

Priorisierung:

- Ökologie hat die höchste Priorität, gefolgt von sozialen Aspekten und schließlich ökonomischen.

Begründung:

- Eine intakte Umwelt gilt als unverzichtbare Grundlage für soziale und wirtschaftliche Stabilität.

- Dieses Modell verfolgt den Ansatz einer „starken Nachhaltigkeit“, bei dem Naturkapital nur begrenzt durch menschliches oder sachliches Kapital ersetzt werden kann.

Darstellung:

- Das Modell wird häufig als Pyramiden- oder Ein-Säulen-Modell visualisiert, wobei die ökologische Dimension die Basis bildet.

Planetare Grenzen:

- Es betont die Notwendigkeit, planetare Belastungsgrenzen zu respektieren und fordert ein neues Denken in Bezug auf Nachhaltigkeit.

Kontrast zu anderen Modellen

Im Gegensatz zum Drei-Säulen-Modell, das alle Dimensionen gleichwertig betrachtet und oft als „schwache Nachhaltigkeit“ kritisiert wird, argumentiert das Vorrangmodell, dass ohne Berücksichtigung ökologischer Grenzen soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit nicht realisierbar sind.

Grundlagen und Zielsetzung

Das Vorrangmodell basiert auf dem Brundtland-Bericht und den Zielen der Agenda 2030. Es zielt darauf ab, konkrete Prioritäten innerhalb der nachhaltigen Entwicklung zu setzen, um sowohl ökologische als auch soziale Aspekte zu berücksichtigen.

Die Zielsetzung des Modells liegt darin, eine langfristige Entwicklung zu gewährleisten, die die Bedürfnisse der heutigen Generation deckt, ohne die Möglichkeiten zukünftiger Generationen zu gefährden.

Relevanz für nachhaltige Entwicklung

Das Vorrangmodell gewinnt vor dem Hintergrund globaler Herausforderungen wie dem Klimawandel und der sozialen Ungleichheit an Bedeutung. Es dient als Leitfaden für politische Entscheidungen und praktische Umsetzungen in der EU und darüber hinaus.

Video-Link: https://www.youtube.com/watch?v=P94GRuiggDc

Ein zentraler Aspekt des Modells ist die Integration verschiedener Dimensionen der Nachhaltigkeit, wie Ökologie und soziale Aspekte. Dadurch wird ein umfassender Ansatz geschaffen, der die Komplexität moderner Herausforderungen berücksichtigt.

Historische Entwicklung des Nachhaltigkeitsbegriffs

Die Geschichte der Nachhaltigkeit reicht weit zurück und hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Von den frühen Ansätzen in der Forstwirtschaft bis hin zu modernen globalen Strategien hat sich das Konzept stetig gewandelt.

Von Hans Carl von Carlowitz bis Brundtland

Hans Carl von Carlowitz gilt als einer der Pioniere des Nachhaltigkeitsgedankens. In seinem Werk „Sylvicultura Oeconomica“ aus dem Jahr 1713 betonte er die Bedeutung der Regeneration natürlicher Ressourcen, um eine langfristige Nutzung zu gewährleisten. Dies legte den Grundstein für eine nachhaltige Entwicklung, die sowohl ökologische als auch ökonomische Aspekte berücksichtigte.

Im 20. Jahrhundert prägte die Brundtland-Kommission den modernen Nachhaltigkeitsbegriff neu. Der Brundtland-Bericht von 1987 definierte Nachhaltigkeit als eine Entwicklung, die „die Bedürfnisse der Gegenwart deckt, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden“. Diese Definition führte zu einer globalen Nachhaltigkeitsagenda, die in der Agenda 2030 der Vereinten Nationen weiterentwickelt wurde.

| Zeitpunkt | Konzept | Bedeutung |

|---|---|---|

| 1713 | Hans Carl von Carlowitz | Regeneration natürlicher Ressourcen |

| 1987 | Brundtland-Kommission | Globaler Nachhaltigkeitsbegriff |

| 2015 | Agenda 2030 | Umsetzung globaler Ziele |

Die historische Entwicklung des Nachhaltigkeitsbegriffs zeigt, wie das Konzept von lokalen Ansätzen zu globalen Strategien gewachsen ist. Heute umfasst es nicht nur ökologische, sondern auch soziale und ökonomische Dimensionen, um eine umfassende nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen.

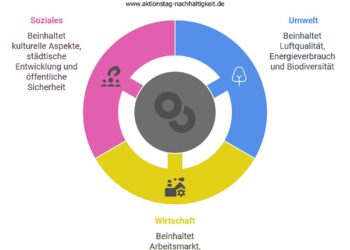

Grundprinzipien nachhaltiger Entwicklung

Die nachhaltige Entwicklung basiert auf drei zentralen Säulen: der Ökologie, der Ökonomie und der Sozialen Dimension. Diese Dimensionen sind eng miteinander verbunden und bilden die Grundlage für eine ausgewogene und langfristige Entwicklung.

Ökologische, ökonomische und soziale Dimensionen

Die ökologische Dimension konzentriert sich auf den Schutz der Umwelt und die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen. Die ökonomische Dimension zielt auf wirtschaftliches Wachstum ab, das gleichzeitig ökologisch verträglich ist. Die soziale Dimension umfasst Aspekte wie Gerechtigkeit, Bildung und die Beteiligung aller Gesellschaftsgruppen.

| Dimension | Beschreibung | Beispiel |

|---|---|---|

| Ökologie | Schutz der Umwelt und nachhaltige Ressourcennutzung | Renaturierung von Feuchtgebieten |

| Ökonomie | Wirtschaftliches Wachstum mit ökologischer Verträglichkeit | Investitionen in erneuerbare Energien |

| Soziales | Gerechtigkeit, Bildung und gesellschaftliche Beteiligung | Schulprogramme für Nachhaltigkeit |

Die Integration dieser Dimensionen ist entscheidend für eine nachhaltige und generationengerechte Entwicklung. Internationale Abkommen wie die Agenda 2030 der Vereinten Nationen untermauern diese Prinzipien und bieten einen Rahmen für ihre Umsetzung.

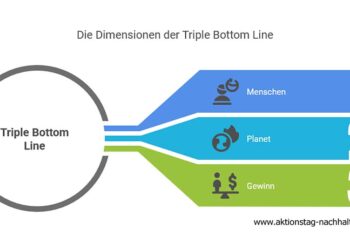

Das Vorrangmodell im Vergleich zum Drei-Säulen-Modell

Das Vorrangmodell und das klassische Drei-Säulen-Modell teilen eine gemeinsame Grundlage in den drei zentralen Dimensionen der Nachhaltigkeit: Ökologie, Ökonomie und soziale Gerechtigkeit. Beide Konzepte zielen darauf ab, eine ausgewogene Entwicklung zu fördern, die die Bedürfnisse der Gegenwart deckt, ohne die Möglichkeiten zukünftiger Generationen zu gefährden.

Unterschiede und Gemeinsamkeiten

Ein wesentlicher Unterschied liegt in der Zielgewichtung. Während das Drei-Säulen-Modell eine gleichberechtigte Betrachtung aller drei Dimensionen anstrebt, priorisiert das Vorrangmodell bestimmte Aspekte je nach Projekt und Kontext. Dies ermöglicht eine flexiblere Anpassung an spezifische Herausforderungen, wie sie beispielsweise in EU-Initiativen vorkommen.

Beide Modelle betonen die Bedeutung des Prinzips „voneinander abhängig“, das die enge Verbindung zwischen den Dimensionen unterstreicht. Im Vorrangmodell wird diese Abhängigkeit jedoch durch die Priorisierung einzelner Dimensionen differenziert dargestellt, was eine praxisorientierte Umsetzung erleichtert.

Dimensionen der Nachhaltigkeit im Vorrangmodell

Das Vorrangmodell konzentriert sich auf eine ausgewogene Betrachtung der Nachhaltigkeitsdimensionen, wobei ökologische und soziale Aspekte eine zentrale Rolle spielen. Dieser Ansatz ermöglicht es, konkrete Prioritäten zu setzen, um eine langfristige Entwicklung zu gewährleisten.

Prioritätensetzung in ökologischen und sozialen Aspekten

Ein zentraler Fokus des Modells liegt auf der Stärkung des ökologischen Schutzes. Durch die Priorisierung dieses Bereichs wird eine nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung gefördert, die als Grundlage für eine zukunftsfähige Entwicklung gilt. Soziale Aspekte, wie Bildung und soziale Gerechtigkeit, werden ebenfalls intensiv berücksichtigt, um eine inklusive Gesellschaft zu fördern.

Praktische Beispiele aus der EU-Politik verdeutlichen, wie das Vorrangmodell die Umsetzung dieser Prioritäten unterstützt. Beispielsweise fördert die EU durch gezielte Investitionen in erneuerbare Energien und soziale Programme die Integration der Nachhaltigkeitsdimensionen. Diese Ansätze tragen dazu bei, eine effiziente Ressourcenbewirtschaftung zu gewährleisten und gleichzeitig soziale Ungleichheiten zu verringern.

Umsetzung und praktische Anwendungen des Modells

Das Vorrangmodell findet in der EU-Politik und kommunalen Praxis vielfältige Anwendungen. Es dient als Rahmenwerk für nachhaltige Entwicklung und wird in verschiedenen Projekten umgesetzt.

Beispiele aus der EU-Politik

Eine der bekanntesten Umsetzungen des Modells ist die Förderung erneuerbarer Energien. Die EU hat durch gezielte Investitionen in Solar- und Windenergie die ökologische Nachhaltigkeit gestärkt. Ein weiteres Beispiel ist die Initiative für nachhaltige Landwirtschaft, die ökonomische Stabilität mit ökologischem Schutz verbindet.

Diese Maßnahmen zeigen, wie das Modell die Säulen der Nachhaltigkeit miteinander verknüpft. Die EU setzt dabei auf eine synergetische Wirkung, um die Ziele der Agenda 2030 zu erreichen.

Übernahme in der kommunalen Praxis

Städte und Gemeinden nutzen das Vorrangmodell, um lokale Nachhaltigkeitsziele umzusetzen. Beispielsweise haben einige Kommunen Programme zur Abfallreduzierung und -recycling gestartet, die sowohl ökologische als auch soziale Aspekte berücksichtigen.

Durch diese Praxisbeispiele wird deutlich, wie das Modell eine nachhaltige und generationengerechte Entwicklung fördert. Die Integration der drei Säulen – Ökologie, Ökonomie und Soziales – ist dabei von zentraler Bedeutung.

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) als Schlüsselfaktor

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ist ein zentraler Baustein für eine zukunftsfähige Gesellschaft. Sie ermöglicht langfristig eine nachhaltige Entwicklung, indem sie den Menschen die notwendigen Kompetenzen und Werte vermittelt, um die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft zu meistern.

Das Konzept der BNE ist eng mit den Zielen der Agenda 2030 der Vereinten Nationen verbunden. Es zielt darauf ab, eine generationengerechte Entwicklung zu fördern, die soziale, ökologische und ökonomische Aspekte gleichermaßen berücksichtigt. Durch BNE werden Schüler, Studierende und Lernende aller Altersgruppen befähigt, kritisch zu denken und verantwortungsbewusst zu handeln.

Die UN-Dekade für BNE hat internationalen Initiativen weiteren Schwung verliehen. Die Europäische Union unterstützt diese Bemühungen durch verschiedene Programme und Strategien, die Bildung als Kernstück nachhaltiger Entwicklung betrachten. Beispielsweise fördert die EU Lehrpläne, die Themen wie Klimaschutz, Ressourceneffizienz und soziale Gerechtigkeit integrieren.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Umsetzung von BNE in der Praxis. Internationale Projekte wie das EU-Programm „Erasmus+ für nachhaltige Entwicklung“ zeigen, wie BNE in Schulen und Universitäten umgesetzt werden kann. Diese Initiativen tragen dazu bei, ein Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung zu schaffen und gleichzeitig die notwendigen Fähigkeiten zu vermitteln, um die Ziele der Agenda 2030 zu erreichen.

BNE spielt auch eine wichtige Rolle in der Transformation von Bildungsbereichen. Durch die Integration nachhaltiger Themen in die Curricula wird die Bildung vielfältiger und zukunftsfähiger. Dieser Ansatz ermöglicht es, herkömmliche Lehrmethoden zu erneuern und Lernenden eine umfassende Perspektive auf globale Herausforderungen zu bieten.

Zusammenfassend ist BNE ein unverzichtbarer Bestandteil des Vorrangmodells. Sie dient als Leitbild für eine nachhaltige und generationengerechte Entwicklung und verbindet die Ziele der Agenda 2030 mit praktischen Maßnahmen. Durch BNE wird sichergestellt, dass zukünftige Generationen die Fähigkeit besitzen, die Herausforderungen einer sich schnell verändernden Welt zu meistern.

Ökologische, ökonomische und soziale Anteile im Fokus

Die nachhaltige Entwicklung steht im Mittelpunkt moderner Strategien, um eine ausgewogene Zukunft zu gestalten. Ökologische, ökonomische und soziale Aspekte sind dabei eng miteinander verknüpft und bilden das Fundament für eine erfolgreiche Ressourcenbewirtschaftung.

Ansätze zur Ressourcenbewirtschaftung

Ein integrierter Ansatz, der alle drei Dimensionen berücksichtigt, ist entscheidend für eine nachhaltige Entwicklung. Dieser Ansatz ermöglicht es, konkrete Prioritäten zu setzen und Synergien zu nutzen, die sowohl ökologische als auch ökonomische Vorteile bieten.

- Ökologische Aspekte konzentrieren sich auf den Schutz natürlicher Ressourcen und die Reduzierung von Umweltschäden.

- Ökonomische Aspekte zielen auf ein stabiles und nachhaltiges Wirtschaftswachstum ab.

- Soziale Aspekte umfassen Gerechtigkeit und die Beteiligung aller Gesellschaftsgruppen.

Durch die Kombination dieser Dimensionen entstehen Synergien, die die Balance zwischen wirtschaftlichem Wachstum und Umweltschutz ermöglichen. Internationale Studien und EU-Initiativen zeigen, wie diese Ansätze erfolgreich umgesetzt werden können. So wird die Leistungsfähigkeit der Systeme gesteigert und eine langfristige Entwicklung sichergestellt.

Ein Beispiel hierfür ist die Förderung erneuerbarer Energien in der EU, die ökologische und ökonomische Ziele miteinander verbindet.Diese Maßnahmen tragen dazu bei, eine nachhaltige und zukunftsfähige Gesellschaft zu schaffen, in der ökologische, ökonomische und soziale Aspekte harmonisch zusammenwirken.

Kritik und Herausforderungen des Vorrangmodells

Das Vorrangmodell, obwohl ein fortschrittliches Konzept, steht vor bedeutenden Herausforderungen. Experten wie der Sachverständigenrat für Umweltfragen haben auf verschiedene Schwierigkeiten hingewiesen, die seine praktische Umsetzung behindern können.

Operationalisierbarkeit und Zielgewichtung

Eine der größten Herausforderungen liegt in der Operationalisierung des Modells. Die Priorisierung bestimmter Nachhaltigkeitsdimensionen kann zu Konflikten führen, besonders wenn ökologische und ökonomische Ziele auf Kollisionskurs geraten. Die Abwägung zwischen kurz- und langfristigen Zielen erfordert ein hohes Maß an Koordination und politischem Konsens.

Ein weiteres Problem ist die Gewichtung der Ziele. Während das Modell flexibel auf verschiedene Kontexte anwendbar ist, fehlt es oft an klaren Kriterien für die Priorisierung. Diese Unschärfe kann zu uneinheitlichen Umsetzungen führen und die Effektivität des Modells beeinträchtigen.

Diskussion um schwache versus starke Nachhaltigkeit

Ein zentraler Streitpunkt ist die Unterscheidung zwischen schwacher und starker Nachhaltigkeit. Während die schwache Nachhaltigkeit natürliche Ressourcen unter Berücksichtigung ihres Tauschwerts betrachtet, fordert die starke Nachhaltigkeit einen absoluten Schutz kritischer Ressourcen.

| Kriterium | Schwache Nachhaltigkeit | Starke Nachhaltigkeit |

|---|---|---|

| Ressourcenschutz | Natürliche Ressourcen können durch technische Lösungen ersetzt werden | Absolute Obergrenzen für den Ressourceneinsatz |

| Ökonomische Aspekte | Wirtschaftliches Wachstum wird priorisiert | Umweltschutz hat Vorrang |

| Soziale Aspekte | Gleichberechtigte Berücksichtigung | Langfristige soziale Gerechtigkeit |

Expertinnen und Experten betonen, dass das Vorrangmodell diese Diskrepanzen nicht ausreichend berücksichtigt. Um eine effektive Umsetzung zu gewährleisten, müssen klare Richtlinien entwickelt werden, die sowohl ökologische als auch soziale Aspekte umfassend integrieren.

Zusammenfassend zeigt sich, dass das Vorrangmodell zwar ein vielversprechendes Konzept ist, aber eine Weiterentwicklung in Bezug auf Operationalisierung und Zielgewichtung dringend erforderlich ist. Nur so kann eine nachhaltige Entwicklung, die alle Dimensionen gleichermaßen berücksichtigt, langfristig sichergestellt werden.

Rolle der EU und internationale Perspektiven

Die Europäische Union spielt eine zentrale Rolle in der globalen Förderung nachhaltiger Entwicklung. Durch Initiativen wie den European Green Deal und die europäische Agenda 2030 setzt die EU Maßstäbe für eine nachhaltige Zukunft. Diese politischen Leitlinien nicht nur in Europa, sondern auch weltweit ein zentraler Bezugspunkt.

Initiativen und politische Leitlinien

Die EU-Kommission hat verschiedene Reflexionspapiere und Strategien entwickelt, um das Vorrangmodell in internationale Diskurse einzubetten. Ein Beispiel hierfür ist die Förderung erneuerbarer Energien, die sowohl ökologische als auch ökonomische Ziele verfolgt. Solche Maßnahmen tragen dazu bei, die Dimensionen der Nachhaltigkeit – wie Ökologie, Ökonomie und soziale Gerechtigkeit – miteinander zu verknüpfen.

Internationale Perspektiven zeigen, dass Konzepte wie sustainable development eng mit dem Vorrangmodell verbunden sind. Beide Ansätze zielen darauf ab, eine ausgewogene Entwicklung zu fördern, die die Bedürfnisse der Gegenwart ohne die Gefährdung zukünftiger Generationen deckt.

Zahlen aus Monitoring-Berichten von Eurostat untermauern die Bedeutung dieser Initiativen. Sie zeigen, dass die EU durch gezielte Investitionen in nachhaltige Projekte einen bedeutenden Beitrag zur globalen Nachhaltigkeit leistet. Diese Bemühungen werden von internationalen Organisationen anerkannt und dienen als Vorbild für andere Regionen.

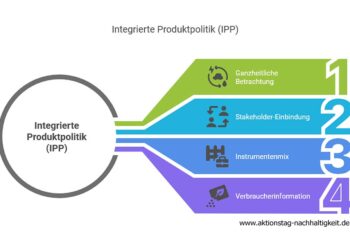

Integrierte Ansätze und Weiterentwicklung des Modells

Die Weiterentwicklung des Vorrangmodells hat zu einem umfassenderen Verständnis nachhaltiger Entwicklung geführt. Durch die Integration verschiedener Ansätze entsteht ein differenzierteres Bild, das moderne Herausforderungen berücksichtigt.

Vom Magischen Dreieck zum integrierten Nachhaltigkeitsdreieck

Das traditionelle „Magische Dreieck“ der Nachhaltigkeit, das Ökologie, Ökonomie und Soziales in Einklang bringt, wurde durch das Forschungszentrum Karlsruhe weiterentwickelt. Das resultierende Nachhaltigkeitsdreieck bietet eine strukturierte Grundlage für eine inter- und intragenerationelle Gerechtigkeit.

Das neue Modell ermöglicht eine präzisere Analyse und Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen. Es verbindet traditionelle Aspekte mit innovativen Konzepten, um eine zukunftsfähige Entwicklung zu fördern. Durch diese Integration entstehen Synergien, die ökologische, ökonomische und soziale Dimensionen harmonisch miteinander verknüpfen.

Die Weiterentwicklung des Modells zeigt, wie sich nachhaltige Entwicklung an gesellschaftliche und ökologische Veränderungen anpassen kann. Es dient als Leitfaden für Politik und Praxis, um eine gerechte und umweltfreundliche Zukunft zu gestalten.

Praktische Umsetzungstipps für Anfänger

Gerade für Einsteiger kann die Umsetzung nachhaltiger Konzepte eine Herausforderung darstellen. Doch mit den richtigen Strategien und einem klaren Aktionsplan ist der Einstieg in die nachhaltige Entwicklung leichter als gedacht.

Konkrete Handlungsempfehlungen

Ein erfolgreicher Start beginnt mit kleinen, machbaren Schritten. Hier sind einige praktische Tipps, die Ihnen helfen, das Konzept in der Praxis umzusetzen:

- Beginnen Sie lokal: Konzentrieren Sie sich auf Projekte in Ihrer unmittelbaren Umgebung, wie z.B. die Reduzierung von Plastikverbrauch in Ihrem Haushalt oder die Unterstützung lokaler Initiativen.

- Bilden Sie sich weiter: Nutzen Sie Online-Kurse oder Workshops, um mehr über die Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung zu erfahren.

- Integrieren Sie das Konzept im Alltag: Überlegen Sie, wie Sie ökologische, ökonomische und soziale Aspekte in Ihren täglichen Entscheidungen berücksichtigen können.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren. Ob in der Gemeinde, im Betrieb oder in Bildungseinrichtungen – der Austausch von Ideen fördert die erfolgreiche Umsetzung nachhaltiger Ziele.

| Ansatz | Beschreibung | Beispiel |

|---|---|---|

| Lokale Initiative | Projekte in der eigenen Gemeinde | Gründung einer Recycling-Initiative |

| Bildungsmaßnahmen | Weiterbildung und Sensibilisierung | Workshop zur Klima-Aktivität |

| Kooperation | Zusammenarbeit mit anderen Akteuren | Partnerschaft mit lokalen Unternehmen |

Indem Sie diese Tipps befolgen, können Sie einen bedeutenden Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten. Denken Sie daran, dass jeder Schritt zählt – auch kleine Veränderungen können langfristige Auswirkungen haben.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Vorrangmodell einen bedeutenden Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leistet. Es priorisiert bestimmte Dimensionen, um eine ausgewogene und langfristige Entwicklung zu fördern. Historisch betrachtet, basiert das Modell auf den Arbeiten von Hans Carl von Carlowitz und der Brundtland-Kommission, die bereits frühzeitig die Bedeutung von Nachhaltigkeit hervorgehoben haben.

Die Integration von Ökologie, Ökonomie und sozialen Aspekten ist ein zentraler Aspekt des Modells. Durch die Betonung ökologischer Nachhaltigkeit und die Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit von Projekten bietet es eine solide Grundlage für nachhaltige Strategien in der EU und darüber hinaus.

Die EU spielt eine zentrale Rolle in der globalen Förderung nachhaltiger Entwicklung. Durch Initiativen wie den European Green Deal und die Agenda 2030 setzt die EU Maßstäbe für eine nachhaltige Zukunft. Diese politischen Leitlinien dienen nicht nur in Europa, sondern auch weltweit als zentraler Bezugspunkt.

Zukünftige Entwicklungen werden zeigen, wie das Vorrangmodell weiterentwickelt werden kann. Internationale und EU-politische Maßnahmen werden den Diskurs weiter beeinflussen. Es ist wichtig, die vielschichtigen Dimensionen der Nachhaltigkeit zu integrieren und aktiv umzusetzen, um eine generationengerechte Entwicklung zu gewährleisten.